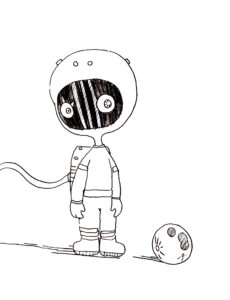

オレンジ色の毛を生やした一つ目の巨人は、老人の禿げ頭にぐるぐると包帯を巻いた。骨と皮だけの腕に、薬をつけた。

砂と埃だらけの夕焼けの街角で、二人はしばらくの間、記憶の海に飲まれた。

「もしかすると、一昨日だったか?」老人がぽつり言った。

「うウ」

巨人は、頭にかぶる兜の下に指をさしいれ、側頭部をぽりぽり掻いた。巨人は、日光に当たると頭が痛くなる病気を持っていた。兜がその日の光を防ぐ役目を持っている。兜を買ったのは、はて、いつの話やら。けれど、脱ぐ時間はわかる。自と他の境がなくなる、夜のときだ。

「それとも、昨日か? 一昨昨日か?

老人は、このけがを負った日のことを思い出そうとした。彼は、村の反乱に加わったのだ。目と鼻のないのっぺりとした顔の当事者たちを、その座から引きずり下ろすために。

だが、それがいつのことだったか、定かに思い出せない。

「もしかすると、今日の朝だったか?いいや、それはないな。今日の朝は、実に平和だったから。近所の兄さんが、車を洗っていて、『おはよう』と、わしにあいさつしたのを覚えている。そして、朝食には卵を食べた」

老人は、歯の裏側にまだ残っている卵の風味を味わった。

「うウ」

巨人は、ぐっと包帯を巻いた。老人は顔をしかめた。

また、二人は沈黙した。

老人はそっぽを向いて、通りで遊ぶ子どもたちをながめていた。巨人は巨人で、黙々と、馬鹿丁寧に包帯を巻いていた。

「もしかすると……」老人は言った。「戦いなど、起こらなかったのかもしれない」

「うウ」

「もしかすると、わしはただ転んだだけで、この痛みも武勲ではなく、ただの老いぼれによる情けない痛みなのかもしれない」

「うーン」

巨人は、兜を叩いた。分厚い手は、まるで金づちのように、容赦なく巨人の頭を叩いた。

「これこれ、そんなことをしてはいけない」

「うーン!」

巨人は、その一つ目に涙を浮かべた。

「よしよし、自分を痛めつけることなど、してはいけないよ」

老人は、ずきずきと襲ってくる頭の痛みに耐えながら、巨人の膝をさすった。ごわごわと、たわしみたいな感触だった。

「ウッウッ」

巨人も、同様に頭の痛みに呻いた。

空が、青紫色に変わり始めた。もうじき夜が来るだろう。太陽は地の裏にあるわが家に帰り、子どもたちも親のもとへ駆け、星々が空を彩りはじめた。

巨人は、ほっと息をついて、兜を脱いだ。真っ赤に禿げた頭に、わびしい毛が生えていた。夜風に吹かれ、その毛は後方に流れた。

「わしらも、帰らなければならぬ」

「うんウン」巨人は、名残惜しそうに、兜を地面でまわした。

「お前は、わしの他に、話し相手はいるのかね」

「うんウン」

「そうか、それならば、いいことだよ。一人ぼっちは、寂しいからね。気が変になる原因は、いつもそれなのだ」

老人は立ち上がり、乾いた舌をぺちゃぺちゃやりながら、家へ戻ろうとした。

しかし、詳しい道のりが、思い出せなかった。

「うーン! 俺には、はて、家があったはずだが!」

彼は途方に暮れて、無口な巨人をふりかえった。

だが、巨人は、どこにもいなかった。

老人の頭は、ガンガン鳴り続けた。その痛みはどうしようもないほどで、彼はついに、地面に倒れ込んだ。

「彼は……、彼はどこへ行ってしまったんだ! うーン、うーン」

そこへ、一つの影が舞い降りた。

「かわいそうに。老いが記憶を混ぜこぜにしたんだ」

その者は、老人の頭に手を置くと、ふっと息を吐いた。すると、痛みで痙攣していた老人は、穏やかに力を抜き、息を引き取った。

「どうか、安静にしてくださいね」

その者は、静かに立ち去った。月の光に、のっぺりとした目と鼻のない顔を、きらりと輝かせて。